Author Archive

産業医面談や復職審査会への弁護士同伴・同席要求は通るのか

休職中の労働者の方にとって、病気が改善したら復職できるのか、会社が復帰を認めてくれるのかは一大事であり、まさに職業人としてのキャリアや、自分や家族の生活がかかった重大場面といえます。

また、復職に際して求めたい条件がある場合、例えば復職に際しては原職場ではなく異動して復帰したいとか、病状的にフルタイムで働く自信はないものの金銭的に生活が厳しいので短時間勤務から復帰し賃金を得たい等の希望がある場合、会社がそれらの条件を素直に受け入れてくれるかどうかわかりませんので、ある意味、復職の過程が、休職者と会社の「交渉事」「条件闘争」的な様相を呈することがあります。特に、労働者が会社に対して不信感を抱いている場面では、そうなる傾向があるように思います。

実際、私も、労働者の方から、産業医面談への弁護士同席を許可するように要求された経験もあります(その際は、後述の理由でお断りしましたが…)。

では、労働者から弁護士同伴の要求があった場合、産業医面談や復職判定委員会(※)に労働者が選任した代理人(弁護士)を同席させる義務が、産業医や会社にはあるのでしょうか。参考になる裁判例がありましたので、ご紹介します。

(※)復職判定会議や復職審査会とも言い、会社によって呼び方は違います。特に法律で定められた会議でもないため、やり方は企業によって様々で、労働者本人を呼んで復職に際しての希望等を直接聞くケースもあれば、労働者をその場に呼ぶことはせず、事前に産業医や上司らが本人と話した内容を基にして、合議体としての意見を決定するケースもあります。

今回のケースは、前者の、労働者本人にも来てもらって話をする場合に、労働者は弁護士を連れて会議に参加できるのかという話になります。

復職審査会への弁護士の同伴要求

紹介する裁判例は、少し前にニュース報道もされていた事件になります(日東電工事件:大阪地裁令和3年1月27日)。

事件のごく簡単な概要としては、プライベートのバイク事故で頸椎を損傷し、下肢完全麻痺、上司不全麻痺となってしまい休職していた労働者の方が、復職を申し出たものの、会社が復職を認めず退職となり、裁判になった事件です。

結論としては、復職を認めなかった会社側の主張が認められ、労働者側の敗訴となっています。

この裁判例では「主治医と産業医の意見が異なる場合、どうなるか」「病気のせいで、従前通りの働き方ができなくなってしまった場合、企業側はどこまで配慮義務があるか」など、興味深く又産業保健の現場でも出会う機会の多い論点が争点となっており、産業医としては大変勉強になりますが、あまり語られることのない「復職判定委員会への弁護士同伴を要求された場合、会社は応じる義務があるか」についても裁判所の判断が行われていたので、その点のみを取り上げてご紹介します。

交渉経緯と裁判所の判断

このケースでは、労働者が下肢麻痺のため車椅子利用が必要となっており、自宅(実家に戻っているため神戸)から元職場の広島尾道まで通勤するのが厳しいことや介護上の事情等のため、在宅勤務メインでの復帰を希望する一方、会社側は在宅勤務の適用範囲等を理由にして労働者側の要求を受け入れない姿勢を示しました。そこで、労働者の方は、弁護士を代理人に選任して、復職交渉に臨もうとされます。

交渉経緯の要旨

労働者から会社へのメール

近く開催される予定の復職審査会に代理人(弁護士)2名を同行する。

それに対する会社の回答

労働者の家族ではない代理人2名について同伴することは構わないが、事業所内への立入りは遠慮していただきたい。

代理人(弁護士)から会社への対応

代理人就任通知書を会社へ送付。復職審査会に代理人として同席できないことにつき遺憾であり、審査会同日に代理人と交渉するよう申し入れる。拒否した場合には司法手続等をとる旨を通知した。

裁判における労働者側の主張

会社が復職に向けた代理人交渉を拒否したことは,被告においてあらかじめ障害が残存した原告を休職期間満了によって退職させるという結論を決めていたことを示すものであるのみならず,合理的配慮の提供義務に反する違法なものである。

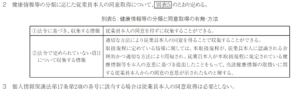

裁判所の判断

雇用契約や就業規則において,会社が実施する復職審査会等について代理人の出席権限が定められていることは認められず,休職事由の消滅の有無という事実の存否の判断に際して,事業者に従業員の代理人と交渉をすべき法的ないし契約上の義務が当然にあるということもできない。そうすると,この点が交渉過程における被告の違法性を基礎付けるということはできない。

産業医面談への弁護士同伴はどうなのか

このように、復職審査会に労働者が選任した代理人弁護士の同伴を認めなかったことについて、違法性はないと判断されました。

ただ、今回のケースは復職審査会においての判断ですので、産業医面談への弁護士同伴はどうなのかは不明です。

ただ、私見としては、産業医面談も会社における復職判断過程の一環として行われるため、本ケースと同じ判断枠組みになるのではないかと思いますし、さらにいうと、産業医面談においては、なおさら同伴受容義務はないのではないかと思います。

なぜなら、工場長や人事部長等も参加する審査会議と比較し、産業医面談は純粋に「医学的な判断」が行われる場であり、そこに弁護士が同伴すると、冷静な医学的判断に悪影響を及ぼす可能性があると思われるからです。

「弁護士が面談に同伴したからと言って、医学的判断が狂うとは、医師として精神的鍛錬が足りないのではないか」と言われてしまうと、たしかにその通りかもしれません。

しかしやはり、医学的判断の場(医学的「説明」の場ではなく、「判断」の場)に弁護士が同席するのは違和感があります。例えば、手術前や術後の本人・家族への説明の際に、(特に手術で後遺症が残ったケースなどでは)弁護士が同席するというのは十分あり得る話であり、患者の権利として認められるべき場面だとは思いますが、一方で、手術の現場に弁護士が臨席するのはかなり違和感があり、それを認める医師はほぼいないのではないでしょうか(メッシやクリスティアーノ・ロナウドの膝の手術等ならありうるかもしれないと思ったりもしますが、通常はありえないでしょう)。

「リスクの高い手術なので、手術室に弁護士を入れて、手術を見ておいてもらうから」と患者が希望したとしても、それを「そんな、手術室で弁護士にじっと見られ続けたら、手元が狂いかねない!」として医師が断ったとしても、違法性があるとは到底思えません。

産業医面談と手術を一緒にするなと言われるかもしれませんが、「医学的行為」という意味では同じなのではないかと思います。

産業医面談に労働者の弁護士が同席していた場合、「この質問をして、弁護士から非難されないだろうか」「あとから問題にならないだろうか」などとプレッシャーを感じてしまい、本来行うべき必要な質問ができず、適切な医学的判断・評価に悪影響を及ぼす可能性は否定できないと思います。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

上司との出張はストレス大!移動時間も労働時間になる?

前回の記事の通り、移動中に仕事をしている場合は別にして、原則的には出張前後の移動時間は労働時間にはならないというのが通説です。

しかし、最近の労働判例(2020年10月1日号 No.1225)に、移動時間も労働時間になると判断された裁判例が掲載されていました。

過労自殺の事案であり、今年の2月頃には大きく報道されていた事件です(新聞記事へのリンク)。

本当に悲しい事件…

初めに、お亡くなりになられた女性の方に、心から哀悼の意を表します。判決文の中に、本人が書いた、おそらく家族に向けたであろう書置きの一部が載っていました。

そこには「ごめんね 会社をうらんではいけません 今まで長い間お世話になった所だから 感謝しなさいね」と書かれています。

被告(会社側)の主張部分に「被告らとしても創業時から被告会社へ多大な貢献をしてくれた○子には大変感謝しており、哀悼の意を表するものであるが…」とあるように、お亡くなりになった方は、同族経営の会社のなかで、出荷を統括管理する部長として長年会社へ貢献されてきたようです。

会社での出来事を原因として自死しようとしている直前にも関わらず、「会社をうらんではいけない」「感謝しなさい」と紙に綴っている、その状況や胸中を想像すると、本当にいたたまれない気持ちになります。

上司と移動する出張について

さて、本件では、遺族は会社に対し、安全配慮義務違反に基づき損害賠償請求をしているわけですが、その判断の前提として、どのような心理的負担があったのかが問題となりました。業務上の心理的負荷としては、「上司からの叱責」のほか、「長時間労働」の有無が争点となりましたが、労働時間を認定する中で、出張中の移動時間について次のように評価されました。

出張スケジュール

○月7日:翌日の大阪でのスーパーの店頭販売に備え、代表取締役とともに午後から高知を立ち、飛行機で大阪入り。大阪のホテルで前泊する。

○月8日:午前10時頃にホテルを出発し、その後大阪のスーパーで店頭販売し、15時にスーパーを出て、帰路に着く。

裁判所の認定

7日については、午後の所定就業時間である午後1時から午後5時までを、8日については午前10時から午後の所定終業時刻である午後5時までを、労働時間に算入する。(←原告の主張通り認められています。)

原則通りであれば、移動中に仕事をしていた等の事情もない本件においては、前泊するために高知から大阪へ移動した7日の移動時間については、労働時間に該当しないはずですが、労働時間として認定されています。

その理由として、裁判所は以下のように述べています。

『労基法上の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、かかる意味での労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である』(三菱重工長崎造船所事件の規範)

『そして、業務の過重性を判断する上でも、このような実労働時間を前提に判断するのが基本的には相当であるといえるから、これを前提に、○子の被告会社における始業時刻、終業時刻及び休憩時間を認定し、時間外労働時間を算定することとするが、あくまで業務の過重性を判断するという点に留意して、該当性を評価し、認定を行うものである。』

『部下が上司とともに移動する形態での出張については、移動中も部下は心理的、物理的に一定の緊張を強いられることが通常であって、心身への負荷がかかるから、移動時間も労働時間として算入するのが相当である。』

今回のケースから学ぶ、会社・産業医が気を付けるべき点

前回の記事の冒頭に、「出張が多く拘束時間が長いが、労働時間としてカウントされた時間は長くはない」人のケースについて触れました。

このような方々に対し、ともすると、会社や産業医は、「残業が20時間くらいなんだから、大したことはないだろう。」「万一、体調を崩すようなことがあっても、残業時間が短いから、労災認定なんかにはならないだろう。」思ってしまうかもしれませんが、それはリスキーな対応であると言えます。

なぜなら、そもそも、国の「脳・心臓疾患の認定基準」においても、労災か否かを判断するうえで、「出張の多い業務」は「労働時間以外の負荷要因」として挙げられているからです。

さらには、今回の事案のように、「上司と一緒に出張に行っている」ようなケースにおいては、移動時間自体が労働時間としてカウントされる可能性があります。

では、上司と移動すれば、残業代請求できるのか?

今回の裁判で、移動時間が労働時間としてカウントされたのは、上記の赤文字部「…時間外労働時間を算定することとするが、あくまで業務の過重性を判断するという点に留意して、該当性を評価し、認定を行うものである。」とあるように、業務の過重性を判断する中でカウントされている点に注意する必要があろうかと思います。

つまり、労働者が「上司と移動した時間についても、残業代を払え」といって裁判した場合においても、残業代の算定に関して、その移動時間が労働時間として認定されるかどうかまではわかりません。

今回は「業務の過重性を判断するうえでの労働時間」の認定であるため、「移動中も部下は心理的、物理的に一定の緊張を強いられるから、労働時間」とかなりざっくりと認定されていますが、これが残業代となると、もっと仔細に「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」が検討されるのではないかと思われます。

なぜなら、もし、裁判所が「上司との移動はストレスかかるから、その時間全部が労働時間になるから、賃金払ってね」と言ったら、当然会社側としては納得せず、「そうは言いますけど、仕事とは無関係にスマホいじっている時間もかなりありました」「弁当食べている時間もありました」「ボーっと車窓を見ている時間もありました」「移動時間全部が労働時間とか、秘書でもないのに、ありえないだろう」という話になるからです。

以下、本件とは離れた、一般的な話です。

特に気の合わない上司との出張における移動時間は、(そのような経験がほぼ無い私が想像しても)大変ストレスフルだろうなと思います。

1年ほど前の話ですが、私が新幹線で移動していたら、8列ほど後ろの座席から、仕事のやり方について説教する声が聞こえてきました。1人の男性の声しか聞こえず、あまりに大声だったので、電話が遠くて大声で話しているのだろうと思い、通りかかった車掌さんに「後ろの人がずっと大声で10分以上電話してて、うるさいので注意して下さい」とお願いしたら、数秒後、「ただ仕事の話しているだけだろう!私に注意するとは、お前は何様だ!不愉快だ!」と逆切れする声が聞こえてきたことがありました。どんな人なんだろうと、トイレに行くふりをしてこっそり見に行くと、何と、初老のいかにも経営者風の男性が、若い女性に対し、一方的に説教しているのでした。女性が萎縮して無言・小声だったため、私には男性の声だけが聞こえ、電話で話をしていると勘違いしていたのでした。

そこまでのケースはまれだとしても、苦手な上司と、隣同士の席で数時間一緒に過ごすというのを、苦痛に感じる人は多いのではないかと思います。苦手でなくても、長時間上司の横に座るのは苦痛だと思う人もいるでしょう。

コロナ禍によって、出張が減ったことを喜んでいる人は実は多いのかもしれません。

働きやすい環境を作り、人材獲得・リテンションにつなげるには、「無駄な出張は削減」「極力可能な範囲でオンライン打ち合わせ」も必要な時代なのかもしれません。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

出張の移動時間は労働時間になるか?

出張が多く拘束時間は長いけど…

産業医面談をしていると、労働者の方から「出張が多く、拘束時間が長いため、心身の休まる時間がありません」と言われることがあります。しかし、その方の残業時間のデータを確認してみると、それほど長くないといったケースが珍しくありません。

拘束時間は長いが労働時間としてはそれほど長くはならないからくりは、『出張の際の現地までの移動時間は、労働時間としてカウントされていない』ためです。

労働時間とは何か

そもそも「労働時間とは何か」については、労働時間の上限等について定める労働基準法においても定義されていません。

判例法理により、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」とされています。それに基づき、過去の判例では「造船所作業員が、作業服へ着替え、保護具を付ける時間」、「ビル管理人の深夜の仮眠時間」、「住み込みのビル管理人が、作業がなく待機している日中の時間」などが労働時間であると認定されてきました。

出張前後の移動時間は労働時間か

では、出張で現地まで行く新幹線の中や、帰りの飛行機の中で過ごす時間等は労働時間になるのしょうか?

コロナの影響により、多くの企業で出張はかなり制限されているようですが、ここ数か月間は、新幹線内で見られるビジネスマンの数もかなり回復してきています。その人たちの様子を見ていると、スマホゲームに興じている人、寝ている人、パソコンに向かい何やら資料を必死で作成している人など様々です。スマホゲームしている時間は労働時間ではないでしょうが、帰りの新幹線の中で必死に資料を作成している時間は労働時間じゃないとおかしいというのが一般的な感覚ではないでしょうか。

ところが、過去の判例・通達では、原則的には出張の移動時間は労働時間に含まれないとされています。それに準じて、出張の移動時間は一律に労働時間としない処理を行っている企業も存在するようですが、現代ではリスクのある処理と言えるでしょう。なぜなら、過去の判例・通達は、IT機器が発達していない時代のものであり、出張の移動中には寝たり・酒を飲んだり・読書をして過ごすのが一般的だという前提に基づいて出されているものだからです。

現代においては、上記のような出張帰りに新幹線内でパソコンで報告資料を作成するような時間については、労働時間として報告させるというのが適切な処理と言えるでしょう。一方、新幹線内でビールを飲んだりゲームをしている時間については、確かに車内に拘束されており全くの自由時間であるとまではいえませんが、労働時間としてはカウントされないとというのが通説です。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

衛生委員会におけるメンバー推薦の重要性

前回のブログの続きとして、私が最近経験した労基署からの是正勧告・指導事項について、順に見て行きましょう。

2019年安衛法改正と衛生委員会

2019年の安衛法改正で、衛生委員会のメンバー構成(厚労省資料へリンク)が変わったわけではありませんが、「(安全)衛生委員会」というワードが関わってくる改正部分は、以下のように複数存在します。

・事業者は産業医から勧告を受けた場合、勧告内容と講じた措置内容を衛生委員会へ遅滞なく報告する

・産業医の辞任・解任時に衛生委員会へ報告する

・産業医は、衛生委員会に対して調査審議を求めることができる

・事業者は、衛生委員会の開催の都度、委員会の意見・当該意見を踏まえて講じた措置の内容・委員会における議事で重要なものを記録し、保存する

・長時間労働により面接指導を行う義務がある労働者以外の労働者に対する、必要な措置の実施に関する基準を定める場合は、衛生委員会で調査審議する(←ややこしい書き方になっていますが、要は、残業が80時間を超えて本人希望がある場合等は医師面接が義務となりますが、それ以外で健康への配慮が求められる人に対して何らかの措置(例えばセルフチェックシートを配って、結果が悪い人だけ医師面談をする等)を行う場合は、どのような基準で対象者を選ぶか(例えば、残業45時間以上の人にチェックシートを配る)について、衛生委員会で調査審議するということです。)

・産業医が、労働者の健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集する際の情報の取り扱いについて、衛生委員会で調査審議する

・健康情報取扱規程の策定において、衛生委員会で調査審議する

このように、ストレスチェックの時もそうでしたが、何かにつけて衛生委員会へ報告、調査審議するという形になっています。

衛生委員会メンバー推薦手続きの重要性

このように衛生委員会が重視・尊重されている理由の根本には、以下の条文の存在があります。

労働安全衛生法17条4項

事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

すなわち、衛生委員会のメンバーの半数は、過半数労働組合であったり、過半数代表者の推薦で選ばれているのだから、そこで調査審議して決定した事項であれば、「会社が一方的に勝手に決めた」のではなく、「労使双方の議論のもと、同意・決定した」という形になるため、衛生委員会での報告・調査審議が重視されているのです。

逆に言うと、ちゃんとした選任の手続きが踏まれていない場合は、衛生委員会の公平性が担保されていないため、問題となります。

衛生委員会のメンバー構成・推薦に関する労基署の指摘

実際、その点を労基署から是正勧告されたケースも最近報道されていました。

――――――――

広告大手、電通の東京本社(東京都港区)が、労働基準法と労働安全衛生法に違反したとして三田労働基準監督署(東京)から今年9月に是正勧告を受けていたことが分かった。(略)社員の安全や健康を確保するために社内に設ける安全衛生委員会の運営に際し、最低1人を委員とすることが義務づけられている産業医をメンバーに入れていなかった。委員のメンバーの半数を労働側委員にしなければならない規定にも違反していた。経営側委員が半数以上を占め、経営側の意見が通りやすい状況になっていた。

2019年12月5日 朝日新聞

――――――――

私が実際に経験した事例では、社内の各部署からそれぞれ代表者(経営側でもなく、管理職でもない一般職の方)に出席してもらい、10人程が参加し各部署で働く人を代表して色々と意見を述べてもらっていたにも関わらず、過半数代表者からの推薦を受けていないと労基署に指摘され、是正勧告を受けたケースがありました。

このような事態を避けるためには、過半数代表者の方に推薦してもらう手順を確実に踏みつつ、過半数代表者の方に推薦状に署名してもらって書面として残しておけば、労基署から確認を受けた場合でも、推薦状を見せればスムーズに納得してもらえます(衛生委員会、推薦状などのキーワードでネット検索すれば、フォーマットも複数出てきます)。

このように、衛生委員会をちゃんと開催しているか、議事録を作成し周知しているかという点以外にも、メンバーを適切に選出しているかについても労基署から問われますので、注意が必要です。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

労基署による最近の是正勧告・指導内容について

労基署の監督官がやって来た

産業医をしていると、会社から「先週、労基署の監督官が突然やってきました」「労基署が今度○月○日に来ます」という報告を受けることが多いのですが、肌感覚としてその頻度が最近増えているように感じます。

労基署が会社へ来てチェックすると言えば、労働時間を適切に把握して賃金を支払っているか、残業代を正しく支払っているかどうか(最近ニュースになっているセブンイレブンの残業代未払い問題も、計算方法の間違いを労基署に指摘されたのがきっかけのようですが…)、36協定の内容は適切かなどの「賃金」「お金」に関することがメインですが、最近では働き方改革の影響もあり、「労働衛生」「労働者の健康管理」に関する項目もチェックされるようになってきたという、会社担当者からの声をよく聞きます。

労働者に健診を受けさせていない、健診結果について医師に就業判定させていない、産業医を選任していない、ストレスチェックをやっていない、衛生委員会を開催していない等は論外で、是正勧告となりますが、最近では2019年4月の法改正の内容に関する指導・是正勧告も行われるようです。

労働行政運営方針について

労基署がどのような点を重視し、臨検をはじめとした行政活動を行っているかについては、毎年4月に厚生労働省から「地方労働行政運営方針」が公表されており、参考になります(直近のものについては、こちらの厚労省HPから見れます)。

今年度の内容を見ても「長時間労働の是正を始めとする労働者が健康で安全に働くことができる職場環境の整備等」に最も多くのページ(8ページ~23ページ)が割かれており、その中で「長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、産業医・産業保健機能の強化、医師による面接指導の対象となる労働者の要件の拡大等が図られたところであり、改正安衛法の内容について、あらゆる機会を通じて周知、指導を図る必要がある。」と書かれており、企業としても改正された部分について確実に対応しておく必要があると思われます。

最近経験した指摘事項

私が実際に、企業から報告を受け見聞きした労基署からの指導・是正勧告の内容について、以下、いくつか代表的なものを挙げてみます(今年の改正に対応するもの以外も含みます)。

①安全衛生委員会のメンバー構成について

②産業医への残業時間の報告について

③「健康情報取扱規程」の策定について

④産業医の業務内容等を労働者に周知しているかについて

⑤「心の健康づくり計画」の策定について

⑥「安全衛生管理規程」の策定について

各項目の具体的内容については、次回のブログにて。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

労働者の健康情報を産業医から会社へ伝えることについて

(この記事は、前回の記事の続きです。)

会社での健康情報の取扱いとプライバシー保護の両立は難しい問題

会社の中で、誰が(具体的には社長、人事部長(人事部員)、その労働者の管理監督者等)健康情報を取得し利用してよいのか、いままではグレーな部分が結構あったように思います。

私が実際に経験したケースでも、ストレスチェック高ストレス者面接指導の結果を、社長や人事部長が見ているケースがあり(それ自体は、その会社のストレスチェック規程にも定められており、法的に問題は無い)、そうなることを面談希望した労働者が知らなくて、揉めかけたケースがありました。

ストレスチェックにおいては、各社に規程があるはずですので、その内容を見れば労働者は自分の情報がどこまで共有されどのように扱われるのか知ることができ、また、適切に規程を周知しているのであれば「労働者も知っているはず」と言う前提で話が進めることができますが、ストレスチェック以外については規程を定めている会社はおそらくほとんどないため、今回の法改正で、そのあたりをしっかり定めましょうとなっているのです。

私は産業医ですので、産業医面談について考えてみても、『産業医面談の位置付けって、そもそも何なのか』について、労働者側、会社側、産業医側の3者間で認識のずれがあり、トラブルになるケースもあるように思います。

すなわち、労働者の中には、「産業医面談って、病院で診察受けるのと一緒でしょ。つまり、守秘義務があるから、面談で話したことって、外には漏れないんでしょ。病院で先生に話したことが、自分の許可なく、会社やご近所さんに伝わるなんて、ありえないのと一緒でしょ。」と考える人もいます。

そこまで考えていなくても、自分の健康情報が会社へ伝わるのはイヤだというのは、一般的な感覚であり、そのことは、ストレスチェック制度において面接内容・結果が会社へ伝わることになる医師面接を自ら希望する人は、受検者の数%に過ぎないことからも明らかです。

一方、会社側にしてみれば、職場で問題がある(例えば、頻回に遅刻して明らかに体調面に懸念があったり、感情の起伏が激しく上司・同僚と頻回に問題を起こす等)から産業医面談を受けさせているのであって、面談内容・結果について、労働者が同意しないこと等を理由に一切知らされないと、何のために面談しているのか分からないし、適切に安全配慮義務を履行できないとなります。

また、産業医側においても、様々な考えの医師がおり、

①産業医業務を病院・クリニックでの業務と同じように考えており、会社から面談内容について報告を求められても「守秘義務があるから一切言えない。労働者も伝えないでくれと言っていた。」と突っぱねる産業医

②会社に聞かれるがままに、または聞かれていないことまで、何でもペラペラとしゃべる産業医

③通達やガイドラインに従って、面談で聞いた内容を、本人のプライバシーにも配慮しつつ会社が安全配慮義務を適切に履行できるよう加工し、会社へ伝える産業医

に分かれます。

同意はいるとは思うけど、どうやって取ればいいの…?

産業医(私)にしてみれば、③が正解なのは分かるけど、適切に加工さえすれば事業者に伝えていいのか、本人同意はどこまで必要なのかについて、かなり悩ましいところがあったのは事実です。

すなわち、法定外の事項に関して、事業者が産業医から健康情報を取得する際には、本人同意が必要なのか、また必要だとしてどのような同意取得方法が求められるのかの問題です。

(「会社が産業医から情報を収集すること」と「産業医が会社へ情報を伝える」ことは、裏表の関係にありますので一緒に考えます。)

なぜ悩ましいのか、それは、従前からの通達・ガイドラインには策定手引きの28ページの一番上にも載っているように、『事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報を取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない』となっていますが、会社が労働者に対し、産業医から情報を取得することに関してあらかじめ本人同意を得ているケースはまれだからです。

法令等に基づく場合(個人情報保護法17条2項各号)には、同意は不要となりますが、法令に基づくといえるのは今回の策定手引き34ページの表のピンク、黄色の情報の取得であり、「一般的な産業医面談で得られた情報」(表の18番)を本人同意なしで会社が産業医から取得するのはまずいのではないかと以前より思っていました。

安全配慮義務(労契法5条)の履行という法令に基づいての取得なので同意はいらないと言える可能性もわずかにはあるのではないかと思っていましたが、今回の指針により、明確に否定されました(18番の情報等は、緑色で、収集には本人の同意が必要となっています)。

では、同意を取りましょうかという話になったとします。

しかし、私の経験上、ストレスチェック高ストレス者面談前に「面談の内容のうち必要なものは、会社へ伝わり、適切な就業上の配慮へ繋げますよ。いいですか?」といった同意書を(規程での明記に加えてさらに)念のために取っている会社は結構ありますが、通常の産業医面談時に同意書を取っている会社はほとんど見たことがありません。

その理由としては、おそらく、産業医面談開始前に会社が労働者に(又は会社に代行して産業医が)毎回、「産業医面談で話した内容を、産業医が加工した上で、会社へ伝えることに同意しますか?」と聞いた場合、特に事例性(勤怠乱れ等)が生じているため無理やり不本意ながら産業医面談を会社から命じられた労働者の場合には、そもそも不同意とするか、同意したとしても面談後の不利益取扱いを警戒して(今回の指針にて禁止はされていますが(後述※))、面談で自由に話ができなくなるからではないかと思われます。

産業医視点で考えても、面談したものの「この内容は、「全て」会社には伝えないで下さい。」と労働者に言われてしまった場合、労働者の悪い病状を知ってしまったものの、何ら従業上の配慮に繋げられず自分だけで抱え込まなければならない、本人の体調を心配した会社から、どうでしたかと聞かれても「本人の同意がありませんので、何もお伝え出来ません。産業医からは何も言えないので、自分たちで考えて下さい。」と突っぱねるしかない(そして会社からは「なんだこの産業医。存在価値無しだな。」と思われる)と言うジレンマ状態に陥ります。

そこで実際には、事前同意をわざわざ取ることはあまりせず、産業医から事業者へ情報を伝える際にはプライバシーにも配慮し不利益に取扱われないよう適切に加工しつつ、安全配慮義務履行上必要な情報については確実に会社へ伝えるという、微妙なさじ加減の上で行われてきたのが実情ではないかと思います。

このような事情の中で、なんとなくグレーに行われてきた会社と産業医間での健康情報の取り扱いが、今回の法令→指針→労使間の取扱規程により、『同意取得の方法』、『不利益取扱いの防止(指針の2(8))』が明確化されたことで、産業医としてはやりやすくなる部分もあるのではないかと思います。

(※)ストレスチェック指針においては、「労働者に対する不利益な取扱いの防止」を規程に定めるようになっており、厚労省のストレスチェック規程例でも7章丸々使って、不利益取扱いを禁止しています。そして実際、各社のストレスチェック実施規程を見ても、不利益取扱いの禁止が定められています。

しかし、今回の指針では、「労働者に対する不利益な取扱いの防止」は、指針の中で言及されてはいるものの、規程に定めるべき事項には含まれておらず、厚労省規程例にも項目自体ありません。

この辺り、労使間の駆け引きが見受けられ、興味深いところです。

やはり健康情報をどう扱うかは労使にとってシビアな話であり、労働者の健康状態によっては労働条件や雇用に影響し、労使紛争になっているケースも現実として多く存在します。代表的な労働判例雑誌である「労働判例」において、今年に入ってからこの記事を書いている3月末までの内容を見てみても、メンタル不調に関する判例が毎号掲載されており、新春合併号の特集に至っては「休職・復職をめぐる裁判例と課題」となっています。

その労使の間で活動しなければならない産業医は、非常に難しい立場にあると言えるでしょう。

それでも残る疑問

上記の例にも出しました、手引き34ページの表の18番の情報、すなわち『産業保健業務従事者(産業医や保健師)が労働者の健康管理等を通じて得た情報』(=例えば、「Aさんは仕事のストレスで最近眠れていない」)を、例えば管理監督者が知り・取扱うためには、どのようにすれば良いのか考えてみます。

18番の情報は、緑色ですので、法令によらずに事業者が収集するものであり、取扱いには本人同意が必要になります。同意の取り方としては、規程例には以下のように書かれています。

『本人が、情報を本人の意思に基づき提出したことをもって、取扱いに関する本人同意の意思が示されたものと解する』ことになりますが、これを産業医面談を通じて得た18番の情報に当てはめた場合(緑色の17番(復職面談の結果)、14番(通院状況等)などにおいても同様)、

①労働者が産業医へ、病状などを口頭で伝えた場合、それは『本人の意思に基づき提出』に該当すると考えてOKか。

②『産業医により適切に加工された情報が、産業医から「△」の担当者(=社長や管理監督者等)へ提供されること』に同意したと考えてOKか。

の疑問が残ります。

2つともOKなのであれば、産業医としては、非常にやりやすくなります。つまり、「ストレスで眠れていないことを、職場での業務負荷軽減に繋げる目的で、上司に伝えてもいいですか」等と逐一確認しなくても良いということになります。

18番の情報について、産業医「○」、管理監督者「△」と規程で決めた場合、「△」の定義は規程にあるように「情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、労働者に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、医療職が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。」なのですから、当然、加工された情報が産業医から管理監督者へ伝わることが予定されている規程であると言え、労使間でそのような取り決めがなされた規程が作成されて周知されている以上、産業医面談を受ける労働者は、情報が伝わることを当然予測できると言えるでしょう。

産業医に口頭で自分の情報を提供したということは、産業医↔管理監督者での情報の適切なやり取りをも含んだ、規程に沿った情報の取扱いに、労働者は同意したと解す余地もありそうです。

一方で、規程例の別表5が想定しているのは、「がん検診などの法定外の項目を、労働者が会社へ任意に提出してきた場合には、いちいち同意確認を本人へ取らなくても、その情報を事業者が収集し、規定に沿って取扱うことに同意したと解してOKですよ」というケースや、策定手引き10ページのような「治療と仕事の両立支援のために、労働者本人が勤務情報提供書に対応した主治医意見書を事業者に提出した場合」等であり、産業保健スタッフが得た病状等の情報が加工されたものを、事業者や管理監督者が取得することに同意したわけではないという考えも、十分にあり得ます。

また、指針には『労働者本人が自発的に事業者に提出した心身の状態の情報については、「あらかじめ労働者本人の同意」を得たものと解される』と書かれており、産業医へ話すことを「自発的に事業者へ提出」と同視するのは無理があるとも思えます。

以上、長々と書いてはきたものの、「法定外の事項に関して、事業者が産業医から健康情報を取得する際の、本人同意の取得方法」について、今回の法改正によって結局どう考えるのが正解なのか、私にはよくわかりません。

いずれにせよ、書面や口頭で本人の明確な意思表示を取っておけば間違いないのでしょうが、実務上、産業医・保健師面談ごとに毎度それを行うべきなのか、上記の通り難しい面も残ります。

今までは、グレーなままでやってきた会社・産業保健スタッフも多いと思いますが、今回、従前のガイドライン・通達レベルから、明確に安衛法に沿って労使間で規程化されるわけですので、同意をとらずに事業者が産業医から情報を収集した場合(産業保健スタッフが会社へ伝えた場合)、安衛法違反・規程違反であると言われてしまう可能性も解釈によっては出てくるのではないかと思います。

そこで、このようなグレーを無くすためには、毎回(又は一連の面談の初回に)、事業者↔産業医での情報共有に関しての同意書を取ったり、「労働者が産業保健業務従事者へ健康情報を提供した場合は、適切に加工されたその情報を、事業者が収集等することに同意したものと解する」と規程で定めることも考えられます。

ただ、そのように規定しても、労働者が『同意したものと解する』ことに反対(情報収集等に不同意)した場合どうするのかという疑問は残ります。

その場合でも、既に事例性が発生しているようなケースにおいて安全配慮義務を適切に履行するために、会社として健康情報を収集等したいのであれば、厚労省が公表している「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」に記載されている、厚労省お墨付きの以下の一文

『本人が事業者への報告を拒否した内容についても、本人の安全や健康を確保するために不可欠であると考えられるものについては、事業者が適切な措置を講じることができるように健康情報を労務管理上の情報(就業上の措置に関する事項)に加工するなど、労働者本人の意向も十分配慮した上で報告します。』

『報告書に書いてもらいたくない内容があればおっしゃってください。ただし、あなたの健康を守るために不可欠であれば、事業者に伝えなければならない場合があります。』

のような内容をあらかじめ規程に組み込んだりすることも考えられます。

(マニュアルのこの一文は、本当に法的にOKなのか、個人的に少し心配な面もあります。

もし仮に、私が労働者の立場で面談を受けたとして、産業医面談で色々と話をした後に、産業医から上記マニュアルのセリフを言われたら、「私が会社に伝えないでって希望しても、健康を守るために不可欠と先生が判断すれば、結局会社に伝えるんかい!」「健康を守るために不可欠って、どのレベルなん?そんなん先生の一存ちゃうの?」とツッコミたくなると思います。

「あなたの健康を守るために不可欠」「報告を拒否しても」ということが、個人情報保護法の「人の生命、身体

「健康を守るため」と聞くと、普通の医師の感覚からすると、個人情報保護法で想定される「人の生命、身体

今後、弁護士の先生などの策定手引きの解説等も、ストレスチェックの時のように、労務系雑誌などで掲載されることもあろうかと思いますので、引き続きフォローしていきたいと思います。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

「健康情報等の取扱規程」を策定するための手引きが公表!

本日2019年3月28日、(私だけかもしれませんが)やっと待ちに待った「労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程例」が公表されました(厚労省HPへリンク)。

4月1日からの法令施行ですので、残すところあと4日(土日を除くと2日)のタイミングでの公表となりました。施行日に間に合わすのであれば、企業の人事労務担当の方は、猛スピードで準備しなければなりません。

単に、規程例の雛形のみが公表されるのではなく「手引き」という形で、解説付きの35ページの冊子になっており、非常に分かりやすい内容になっています。

基本的には、厚労省の規程例を、いわゆる丸パクリして導入してもおそらく大丈夫だと思います(後述しますが、現状、規程に反する取扱いが存在する場合は、今後は止める必要は出てきますが…)。それくらい完成度の高い手引き・規程例だと感じました。

ですので、手引きの内容は読めばわかるということで、以下の記事内容は、産業医兼社労士の立場から、少しマニアックな視点で掘り下げています。

取扱規程策定で、今後どうなるのか?

こちらのブログ記事にも書いていますが、今までグレーの面も多かった健康情報の企業内での取扱いですが、今後、規程を定めることにより「その取扱い方は、白なのか黒なのか」がはっきりしてきます。

この規程例をそのまま導入する企業が多数だと思いますが、そうすると、おそらく私の感覚では、「現状のその取扱い方、黒ですよ!」というケースが頻発するのではないかと思います。

この規程のポイントは、

①どの情報を、どのレベルの人が、どのように取扱うのか

②労働者の「同意」

だと思いますので、以下検討します。

どの情報を、どのレベルの人が、どのように取扱うのか

手引きの7~8ページと、それを表にまとめた規程例の33、34ページがこれに当たります。

この規程のポイントは、34ページの表に集約されていると思います。

表においては、

どの情報:ピンク、黄、緑

どのレベルの人:担当ア、イ、ウ、エ

どのように(情報へのアクセス権限):◎、〇、△

と区分されています。

以前のブログにも取り上げましたが、産業医が就業判定をするために健診結果を見ていると、どこからともなくやってきて「ウチは肝臓が悪い人が多いでしょうー。営業で酒の付き合いが多いもんで。でも、結果が悪い人には、酒を控えるよう私から言っているんですわ!」と言う50人程度の会社の社長さんのケースを考えてみます。

従業員の健康を考え、忙しい中、健診個人結果票に目を通して、結果が悪い従業員にはひと声かけている、部下思いの社長です。

何百人レベルの会社になると、社長が結果を全て見ているというのはあまり無いですが、50人程度だと、経営者と従業員の距離も近く、全ての健診結果に目を通しているケースもあるのではないでしょうか。

このケースを規程例34ページの表で見てみると、健診結果は②の「黄」に区分され、社長は「担当ア」となり、権限は「△」となります。

つまり社長は「△」ですので、健診結果を直接見る(=「使用」(閲覧含む)する)ことは規程違反であり、「閲覧にあたっては、医療職が適切に加工した情報を取り扱う」ようにしないといけないのです。

「△」の制約の中で、社長が適切に情報を取り扱うためには、健診個人結果票は産業医のみが見るようにして、肝機能が悪い人がいた場合には、産業医から「○○さんは肝機能が悪化しているから、酒席はほどほどに」等と教えてもらう形にする必要があります。

(この話は、社長のみならず、支店長や部長など管理監督者にも当てはまります。)

さて、では、今後社長はどうすべきか

「△」のまま、いままで通り見続ける

おそらく、今回の法改正を熟知し、取扱規程を読み込んで、「社長、おかしいじゃないですか!私の健診結果見ないで下さいよ!規程違反ですよ!」と言ってくる従業員はいないと思いますので、見続けても問題が表面化するケースはあまりないかも知れません。しかし、やはり規程・ルールとして定めた以上は守るべきであり、見続けるのは不適切でしょう。

なお、産業医の立場から考えても、今までは正直なところ、上司や人事労務担当者に対して、Aさんの個人結果票を指さして見せながら「Aさんの血圧は、ここに書いている通り192/120で、まずいですよ。絶対病院に行かせて下さい。」等と話すようなこともあったかも知れませんが、そのようなやり方も「△」であれば規程違反で不適切(生データは見せずに、高血圧の事実のみ伝えるのが正しいやり方)となろうかと思います。

生データを伝えることは、今までも通達・ガイドライン等により避けることが望ましいとされていましたが、今後策定される労使間の規程内容次第では、明確に法的にNGとなります。

見たいのなら、「◎」にする

黄色の情報の意味は「法令に基づき事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが適当である心身の状態の情報」です。

また、手引きにおいても「それぞれの担当者が扱うことができる情報の範囲は、衛生委員会等の場で労使関与の下で検討し、事業場の状況に応じて定めることが求められます。」とされていますので、△を◎(=事業者が直接取扱う)にしても問題ないと思われます。。

衛生委員会の委員の半数は労働組合等推薦の者で構成されているのですから、その委員会で「私たち、今後も社長に健診結果を直接見てもらって、しっかり配慮してもらいたいです!」「うちの産業医はあてになりません、会社に来ているのも見たことがありません。就業判定もしてくれないじゃないですか。ぜひ、社長がチェックし続けて下さい!」との労使間の信頼の絆に基づく取り決めがされた場合は、なおさらOKでしょう。

ただ、国が出している規程例を改変して、社長が全部見れるようにするには、結構な度胸が必要のように思いますので、実際には「見たらあかんねんやったら、もうやめとくわ。折角、従業員のことを思ってやってたのに、やりにくい世の中やー。」となるケースが多いのではないかと思います。

「△」を「×」にすることができるのか

一方で、34ページの表の「△」の部分を、全て「×」(=情報の取扱いはできない、取扱わない。)にしようと考える経営者も出てくるかもしれません。

労使による自由な協議の末、『「△」をどうするかは、労使で協議して自由に決められる。当社では、従業員の個人情報保護を最重視して、会社が労働者の健康情報を極力取り扱わないようにすることにしたので、「△」は全て「×」にする。労働者側の強い希望に基づく取り決めである。』『手引きにも「黄色の情報を取扱う担当者は、事業場の状況に応じて労使の話合いにより定めることが求められます。事業場内に産業医や保健師等の医療職種がいる場合には、その取扱いを医療職種に制限することが考えられます。」と書いているので、産業医だけが情報を取り扱うようにし、会社はノータッチとしたのだ。』としても良いものなのでしょうか?

もし全て「×」とできるなら、以前のブログにも書きましたが、労働者が業務により健康を害した場合でも、「予見できませんでした。情報は全て産業医のところでストップする仕組みにすると労使で決めたので。」「産業医に任せているので、産業医の責任です。産業医から情報が上がってきていませんでした。」と言い訳できるかもしれません。

安全配慮義務をしっかり履行する(そもそも、もし「×」にしても会社は安全配慮義務を免れるか疑問)ために、そのように取り決める会社はまず存在しないと思いますが、残業代を免れるために社員を全員取締役にするような裏技と似たような感じがあるので、中にはそうする会社も出てくる可能性があるように思います…。

労働者の「同意」については、次回の記事にて…。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

労働者の心身の状態の取扱規程例の公表は?

労働者の心身の状態に関する取扱規程例はいつ出るのか?

来月4月から、改正労基法・安衛法が施行されます。私は産業医をしていて、人事の方々と接する機会も多く、残業時間に関する36協定や有給休暇取得義務化への対応を皆さん着々と進められていますが、産業保健に関する分野はまだ準備途中のところもあります。

特に『労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い』については、昨年9月に法令に基づいた指針が公表され、その中で情報の『取扱規程』を各社で策定することが求められていますが、ほとんどどこも策定できていません。

その理由として、法・指針の内容を正確に反映した規程を独力で作成するのは、専門性が高く結構難しいということ(←社労士や弁護士に頼んでも、後述の厚労省発表を待ちましょうとなる)と、ストレスチェックが義務化された際も法・指針・実施マニュアルに基づいた『規程例』が厚労省から公表されたので、今回もその公表を待って、それをベースに自分のところに合った規程例を作成した方が良いとの判断があるためです。

昨年9月の段階で、私が知人等(厚労省関係)から得た情報では今年1月中に発表とのことでしたが公表されず、とある人事労務系の雑誌(1月号)で、弁護士の先生が厚労省に問い合わせたところ2月中に公表との記事がありましたので待っていましたが、公表されませんでした。

やむなく昨日、私が厚労省に電話したところ、3月中には公表されるとのお返事を頂きました。

(追記:3月28日に公表されました→こちらの記事を参照)

公表されればすぐに内容検討と衛生委員会での調査審議を!

指針には、以下のように書かれています。

~~~~~

取扱規程については 、健康確保措置に必要な心身の状態情報の範囲が労働者の業務内容等によって異なり、また事業場の状況に応じて適切に運用されることが重要であることから、 本指針に示す原則を踏まえて、事業場ごとに衛生委員会又は安全衛生委員会を活用して労使関与の下で 、その内容を検討して定め、その運用を図る必要がある。

~~~~~

つまり、ストレスチェックの時と同じく、厚労省から公表されるのはあくまで一例であり、各社の事情に応じて、内容を変更する必要があります。

公表されてみないとわかりませんが、おそらく、国が公表する規程例では、個人情報保護の面を重視して、なるべく個人情報の共有範囲を狭めるようなものになると思われますので、それをそのまま導入すると、企業で実際に現状行われている共有の方法や範囲とバッティングすることもありうると思われるので要注意です(←どこまで共有するのが絶対的に正しい方法かという話ではなく、指針にも書かれているように『労働者の業務内容等によって異なる』『事業場の状況に応じて』という面があるので、厚労省の規程をそのまま丸パクリすると、現状のやり方が規程違反になり、うまく行かないケースが生じるかもしれないということです)。

また、個人情報は基本的に労働者のものですので、それをどう取り扱うか決めるには『労使関与の下で』決めるということが非常に重要であり、衛生委員会を通すこともマストです。使用者のみで勝手に決めていると、個人情報に関する意識が高まっている今般の時世においては、労働者側のクレームに後々繋がりかねません。

このように、色々と検討すべきこともあるので、3月中に公表されても、内容を精査・調整して、基本的に月1回しかない衛生委員会で調査審議して、4月からの施行に間に合わせるのって、実質不可能やんか!?と思ってしまうのは私だけでしょうか……。

私が産業医をする中では、この「心身の情報の取扱い」は、結構重要な事柄ではないかと思うのですが、厚労省もあまり重視していないのかも知れません。または、重要とは考えているものの、規程例の公表は国の義務でも何でもないので、統計問題で今はそれどころではなく後回しになっているのでしょうか。

いずれにせよ、規程例が公表されたら、また中身を検討したいと思います。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

長時間労働・残業をした人への残業時間通知義務と産業医面談について

産業医・産業保健機能の強化

来年4月から施行される労働安全衛生法改正については以前のブログでも取り上げましたが、その後、省令・通達(厚労省HPへリンク)等も公布されています。

その中には、長時間労働によって生じる心身の健康障害、特に過労死・過労自殺が社会的に大きな問題となっていることから、それらを防止するための施策も含まれています。

労働者に残業時間の実績を通知する義務が生じます

今回の改正において、その施策の内容は多岐にわたりますが、個人的に注目しているのは以下の条文です。

【改正安衛則52条の2第3項】

事業者は,(略), 当該超えた時間(注:1週間あたり40時間を超えて労働させた時間のこと)が1カ月あたり80時間を超えた労働者に対し, 速やかに当該労働者にかかる当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

【それに関する通達】

当該通知については、研究開発業務に従事する労働者であって当該超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者及び新安衛法第66条の8の4第1項に規定する者(注:いわゆる高プロの者)を除き、新労基法第41条(注:いわゆる管理監督者)に規定する者及びみなし労働時間制が適用される労働者を含め、全ての労働者に適用されるものであること。当該超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものであること。

さらに、当該超えた時間の通知の方法等については、追って通知する予定であること。

すなわち簡単に言うと、残業が80時間を超えた場合は、会社からその労働者に「あなた残業80時間超えましたよ」と通知しなければならない義務が発生するということです。

具体的にどのように通知すれば良いのかについては、通達にあるように、今後追って行政から通達がでるとのことです。

私が想像するに、もし単に『あなた残業80時間超えましたよ』とだけ書かれた通知(メール)が人事等から送られてきたら、それを受け取った労働者は「だから何だと言うんだ!」、「わざわざそれだけメールしてくるなら、その前に長時間労働なんとかしてよ!」と怒る労働者も中には出てくるのではないでしょうか。

そこでおそらく実務的には、残業時間の通知に加え、健康相談の窓口を案内したり、80時間を超えた場合には本人が希望すれば会社は産業医面談を受けさせる義務があることなどを併せて通知することになると思われます。

すると、今までそのような制度があることを知らなかった労働者も「希望すれば産業医面談受けられるんだ」と知ることになり、今後、産業医面談を希望する長時間労働者が増加することが想像されます。これは将に、今回、国がわざわざこのような条文を作った狙いであるとも言えます。

昨今、大手広告代理店の新入社員自殺が大きく報道されたこと等をきっかけに、労働者の「働くこと(特に長時間残業)による健康障害」への意識は増々高まっています。

本人が希望すれば受けられるという点では、長時間労働者への面談とストレスチェック高ストレス者面談は共通するところがありますが、私が産業医としてストレスチェック高ストレス者面談をしていても「これだけしんどい思いをしていることを会社に知ってもらおうと思って」、「何かあった時に証拠になると思って」という理由で面談を希望する方が多数いらっしゃいます。

会社としては、もちろん長時間労働を無くすことが最も重要ですが、もし長時間労働になって本人が面談希望した際には、確実に面談を受けられる体制作りが求められます。

長時間労働をさせた上に、本人が希望しているのに医師面談を受けさせないという事態は、最も避けなければなりません。

全国で産業医面談できる体制を整えていますか?

今回の改正で変わったわけではありませんが、産業医のいない50人未満の事業場においても、労働者が希望した場合は医師による長時間労働者面談を行わなければならない法的義務が発生します。

弊社では、50人以上の産業医専任義務のある事業場はもちろんのこと、地方の小規模事業場に対しても、精神科を専門とする産業医が、対面またはパソコンやスマートフォンを利用したWEB面談を実施しております。

これから増えるであろう長時間労働者医師面接の体制構築を検討中の企業様は、1件からスポットでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。

「労働者の心身の状態に関する情報の取扱い」と「産業医の責任」

検討会が開催されています

先日の記事でもご紹介しましたが、現在厚生労働省で「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」が実施されており、本日時点(2018年6月13日)で、3回の検討会が既に実施されています。

労働安全衛生法の改正を含む働き方改革関連法案は、現在参議院で審議中ですが、もし成立した場合、安衛法104条で「労働者の心身の状態に関する情報の取扱い」が新たに追加され指針も公表されることになっていますので、本検討会の内容が反映されるものと思われます。

検討会議事録を見ると、様々な議論がなされていますが、やはり論点になっているのが、

『企業が扱う健康情報には様々な種類のものがあるが、その種類ごとに、どのレベルの職位の者が情報にアクセスすることが許されるのか、どのようなルール決めが適切なのか』

という点です。

誰がどの範囲の情報を扱うのか?

法律や指針等で決まっているもの、例えばストレスチェック制度については、比較的情報の取扱いが明確です。

事業者が取り扱うことが当然想定されているものには、第3回骨子案の筆者マーク部分のようなものが存在します。

しかしそれらについても、「事業者」とは何なのか、具体的に誰を指すのかについては、ルール決めの余地があります。

例えば「高ストレス者面談後の医師の意見書」が会社に出された場合、誰がその意見書を見ても良いのかについては、法や指針で決まったものはありません。

ストレスチェックマニュアルでは、『面接指導結果の取扱い(利用目的、共有の方法・範囲、労働者に対する不利益取扱いの防止等)については、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行い、事業場のルールを決めて、周知しておきましょう。』と記載されおり、労使間で合理的な範囲内であれば自由に決められるのです。

厚労省のストレスチェック規程例では『人事労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する社員の管理者及び上司に提供する。』となっているため、それをそのまま自社の規定としている会社がほとんどですが、直属上司によるケアを最重視して直属上司も医師意見書を見ることができるというルールにしても、不合理・違法とは言えないでしょう。

(本人同意により会社に提供されたストレスチェック結果については、法的拘束力のある指針にて「当該労働者の上司又は同僚等に共有してはならない」とありますので、上司に見せると違法となると思われます。よって医師意見書を上司に見せるとしても、点数の部分は黒塗りにした方が良いでしょう。)

このように、ストレスチェックのように最近法制化され、労働者のプライバシー保護に関する決まりが比較的明確なものについても、色々とややこしい点が存在します。

さらには、ストレスチェックほど、法律・指針でがっちりとルールが決まっている訳ではないものも多く、それらについても労使間で衛生委員会等で審議して一定の枠内で自由にルールを決めていく流れになろうかと思います。ただ、「労使間で自由に決めて」と言っても、普通の会社では心身の個人情報の取扱いに精通した人材もおらず判断に迷うでしょうから、その際の参考・目安になるようなものを検討会で作って下さるのだと思いますが、骨子案や議事録を見ていると、そう簡単にあっさりと決まるものではなさそうです。

例えば、労働者の健康情報の取扱いに関する実施事項の骨子案が、厚労省事務局から出されていますが、検討会を重ねるごとに、その内容も変わってきています。

第2回検討会での骨子案では、健康情報ごとにどのような対応が考えられるのかをあらわした表が初回の骨子案から追加されましたが、「可能」とか「不可能」とか分かりにくい等の声があがり、第3回骨子案では早速無くなってしまいました。

また、検討会での三柴先生(産業保健法がご専門の大学教授)の以下のご発言からも、それがうかがえます(太字・赤字部分については、筆者が強調)。

~~~~

三柴委員:

過去の通達等がいってきたことって、実をいうとちょっと矛盾があるように思うのは、一方では、健診情報等は、実施者が事業者だから、事業者に帰属するのが当たり前であると言っている。だけれども、健康情報なので、プライバシー保護が必要などの趣旨から、情報は加工して、事業者がアクセスするにも、加工情報に限定することが望ましいと言っているものもあったのですね。

そうすると、まず整理しないといけないのは、情報には法的に所有の概念はないのだけれども、帰属という言葉で、誰が一次的に取り扱うべきかは論じられると。実際、健診については、事業者に実施が義務づけられ、事業者が費用を負担していることからも、その結果情報の帰属性はやはり事業者にあると。にもかかわらず、そこにアクセスできる情報を制限することは法的に可能か、また現実的に妥当か、という問題になると思います。

私自身は、実をいうと、健康管理の必要性と、それから情報の帰属性の問題から、情報加工まではいいと思うのですけれども、そのアクセス自体を制限してしまうというのは難しいのではないかと考えているのです。

~~~~

つまり、『健康診断の法定項目』という基本的な情報について考えてみても、上記のように法学者から見ても難しい論点もあり、例えば『衛生委員会で労使で話し合って、「産業保健スタッフ以外は健診データを見れないことにしました」』ということにして果たしてOKなのか、何も問題は生じないのか、難しい問題なのです。

産業医の責任増大に繋がるか?

例えば、私が少し考えてパッと思いつくだけでも、

『高血圧の人が、月100時間以上の長時間残業をして脳出血で亡くなった』(例えば、システムコンサルタント事件のようなケース)ような場合、どうなるのだろうと思います。

つまり、衛生委員会で労使間で取り決めたルールで、会社が健診データにアクセスすることが禁止されていた場合、会社の責任度合いに影響するのかということです。

上記システムコンサルタント事件の判決でも『このこと(会社の配慮義務)は労働者から業務軽減の申出がされていないことによっても、何ら左右されるものではないというべきである。また、本件においては、医師による業務軽減の指示がされていないか、使用者が選任した産業医が使用者に対して業務軽減の指示をしなかったという点も、一審被告(会社)の前記業務軽減措置を採るべき義務の有無に消長を来すことはないというべきである』という判示されていますが、会社が法定健診項目(血圧)へアクセスできない場合でも、結論は同じなのかということです。

会社としては、責任を回避するために「自分たちは、労使間のルーㇽで、健診の法定項目データも見れないので、高血圧だと知りようがありませんでした。本人も何も言ってこなかったです。就業判定をした産業医も何も言ってこなかったです」と主張しないでしょうか?

データも見れない、産業医も何も言わなかったのであれば、会社に予見可能性がないため安全配慮義務違反は無かったということにはならないでしょうか?

また、会社がデータを見れない以上、産業医がデータを加工した上で会社に情報提供(就業上の配慮の必要性の助言等)したかどうかが重要なポイントになりますが、その場合、産業医の責任に影響を及ぼすことにはならないでしょうか。つまり、「会社が知り得ない状態」になる以上、その部分の責任が、全ての情報にアクセス可能な産業医にかかってくるのではないかということです。

もしかすると、上記のようなケースのご遺族は、会社に責任を問えないとなると、職務懈怠した産業医の責任を問おうということになるかもしれません。また、会社と家族が和解した上で、その費用の一部を、会社が産業医に求償してくるようなケースに繋がる可能性もゼロではないように思います。

まさにこれは、ストレスチェック法制化時にも、多くの産業医の先生方が懸念していた産業医の責任増大論に似ているところがあるように思います。

ストレスチェック制度においては、労働者のプライバシーがかなり強く保護されており、本人の同意なく、結果や高ストレス者であることを会社に伝えてはならない(産業医の言動により会社に推測されてもいけない)ことになっていますので、もし万一労働者に不幸が起きてしまった場合、産業医としては「法的に保護された本人のプライバシーを侵すわけにはいかず、会社に何も言えなかった。」「本人が、面接を希望しなかった。」「ストレスチェックの主目的は、セルフケアであり、病気の発見ではないことは、厚労省も強調している。」などの弁明があり得るかもしれませんが、健診法定項目等については「加工した上で会社に情報提供する」というルート・産業医の取り得る選択肢が残されています(高血圧であることを、会社に絶対知られてはいけない訳ではない)ので、ストレスチェック制度よりも産業医の責任に繋がりやすいのではないかとも思われます。

「労働者の心身の状態に関する情報の取扱い」は、今後、産業医による健診の就業判定・事後措置のあり方にも影響してくるかもしれません。今よりも一層、産業医から会社に情報を加工した上で積極的に提供していかなければならなくなるかもしれません。会社の自由な情報収集が制限される以上、会社が安全配慮義務を履行するには、産業医がどれだけ適切に会社に情報提供できるかが重要になってくるため、そこには、より一層の責任が求められると言えるかもしれません。

(また、違う視点から考えると、産業医が機能してない事業場において、会社が情報収集できないルールにした場合、誰も情報を適切に管理できていない状態になり、労働者の安全確保等が不十分となり、労働者のためにならないことにもなりかねません。)

以前のブログでも書きましたが、今回の産業保健関連の法改正で、世間的には高プロでしょうが、個人的に最も注目しているのは「労働者の心身の状態に関する情報の取扱い」についてです。今後も注目していきたいと思います。

いずれにせよ、心身の個人情報の取扱いについては、現状曖昧な部分がかなり多く、適切な取り扱いルールにより、労使・産業医ともに安心して働ける環境作りに繋がっていくことを望んでいます。

大阪・東京で産業医をお探しなら【アセッサ産業医パートナーズ株式会社】へ。

精神科専門医・特定社会保険労務士の代表産業医が、嘱託産業医・顧問医・スポット面談サービスを全国対応で提供。

ストレスチェック対応や長時間労働面談、高ストレス者面談など、法令遵守・リスク対策をトータルに支援します。

首都圏・関西圏・中京圏を中心に、訪問・Web・面談ルームで柔軟に対応。

まずはお気軽にお問い合わせください。